Seit einigen Monaten bin ich wieder Kunde der Telekom, genauer gesagt bei T-Mobile. Vorher habe ich mich jahrelang über das schlechte Netz von O2 geärgert, aber nicht rechtzeitig die Konsequenz gezogen und den Vertrag gekündigt. Dieses Jahr war es dann soweit. Nun bin ich nicht nur mit dem wesentlich besseren Netz zufrieden, sondern auch mit der Sprachqualität.

Ich telefoniere sogar recht ungern mobil, obwohl ich wahnsinnig gerne telefoniere. Aber selbst im Jahr 2014 kann man kein Gespräch über das Handynetz führen, das nicht frei von Rauschen, Knacksen, Ausfällen oder Ähnlichem ist. Das perfekte Handy-Gespräch gibt es wohl nur im Freien mit Blick auf die Basisstation.

Doch als ich das erste Telefonat über das T-Mobile-Netz mit einem Freund führte, der ebenfalls Kunde bei T-Mobile ist, war ich überrascht: Die Qualität der Sprachübertragung war spitze. Besser als ich es je mobil erlebt hatte und auch besser als oft im Festnetz. Ich dachte, er steht neben mir.

Die Technik dahinter heißt HD Voice. T-Mobile hat das in einer Pressemitteilung so beschrieben:

Der neue HD Voice Standard überträgt durch ein breiteres akustisches Frequenzspektrum mehr Sprache. Verbunden mit einer optimalen Filterung störender Hintergrundgeräusche, werden entspanntere Telefongespräche möglich. Auch in lauter Umgebung oder wenn man sich leise unterhalten will, ist die höhere Klangqualität von HD Voice deutlich spürbar. Das Ergebnis ist ein voller, klarer und natürlicher Klang, von dem insbesondere auch ältere Menschen, Leute mit eingeschränktem Hörvermögen oder Teilnehmer an Telefonkonferenzen profitieren.

Ich kann das nur bestätigen. Und zumindest mit anderen T-Mobile-Nutzern telefoniere ich jetzt deutlich lieber mobil.

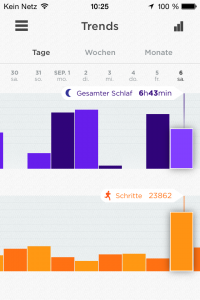

Quantified Self ist einer der hässlichsten Begriffe der letzten Jahre, finde ich. Abgesehen davon kann ich mit dieser Bewegung eigentlich nichts anfangen: Mir ist es egal, wie viele Stunden ich geschlafen oder wie viele Schritte ich am Tag gegangen bin. Ein Freund von Zahlen, Statistiken und grafischen Auswertungen bin ich auch nicht. Ausprobiert habe ich es trotzdem. Mit einem erfreulichen Ergebnis.

Quantified Self ist einer der hässlichsten Begriffe der letzten Jahre, finde ich. Abgesehen davon kann ich mit dieser Bewegung eigentlich nichts anfangen: Mir ist es egal, wie viele Stunden ich geschlafen oder wie viele Schritte ich am Tag gegangen bin. Ein Freund von Zahlen, Statistiken und grafischen Auswertungen bin ich auch nicht. Ausprobiert habe ich es trotzdem. Mit einem erfreulichen Ergebnis.